Purwokerto— Tidak ada kursi beludru empuk ataupun tata panggung megah berstandar opera malam itu. Di sebuah ruangan sederhana yang disulap menjadi gedung pertunjukan, ratusan penonton rela duduk bersila di atas lantai keramik.

Punggung mereka saling bersentuhan, kaki-kaki ditekuk mencari celah di tengah padatnya ruangan. Namun, ketidaknyamanan fisik itu dikesampingkan demi satu tujuan: menanti pementasan naskah legendaris “Matahari di Sebuah Jalan Kecil” karya Arifin C. Noer. Suasana lesehan ini justru menciptakan keintiman tanpa jarak antara penonton dan realita pahit wong cilik yang akan dimainkan.

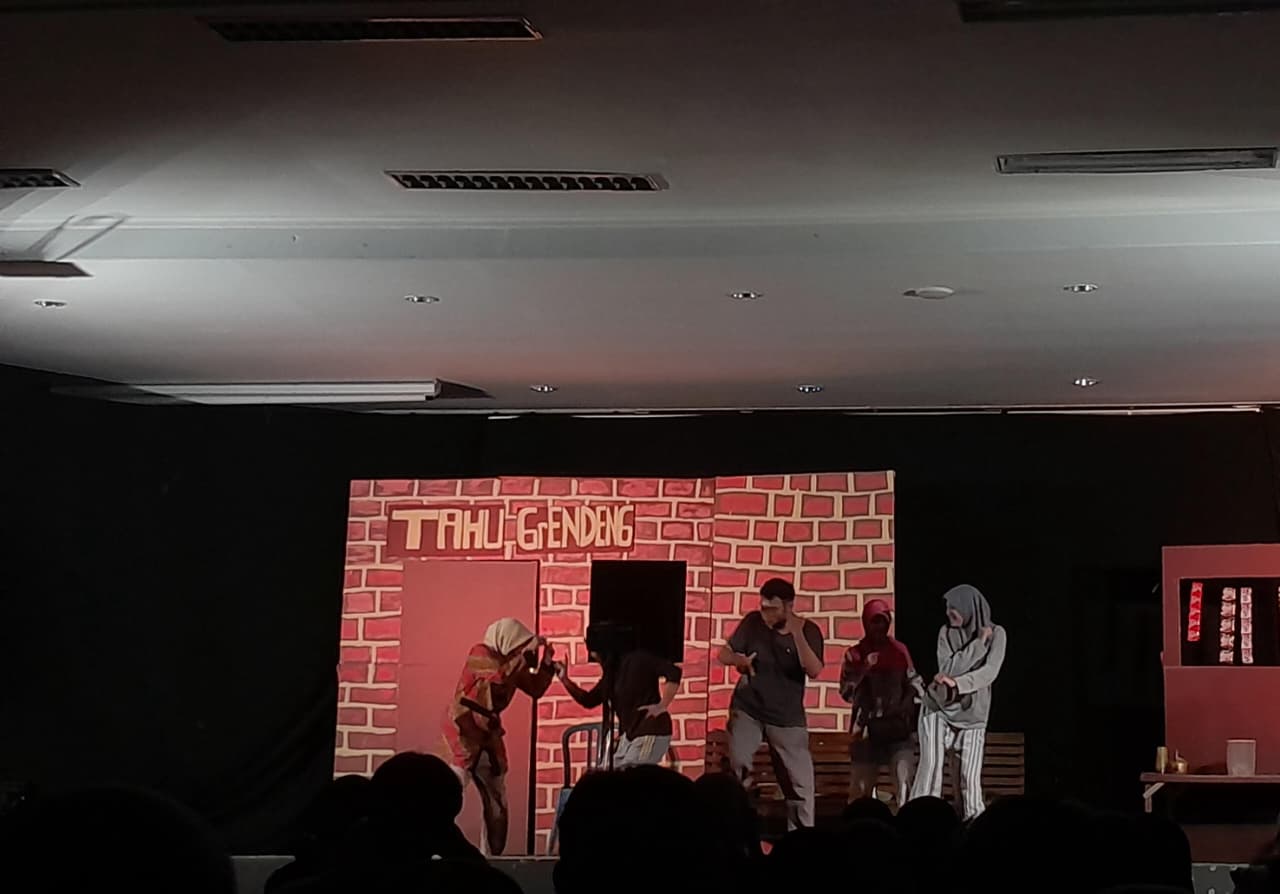

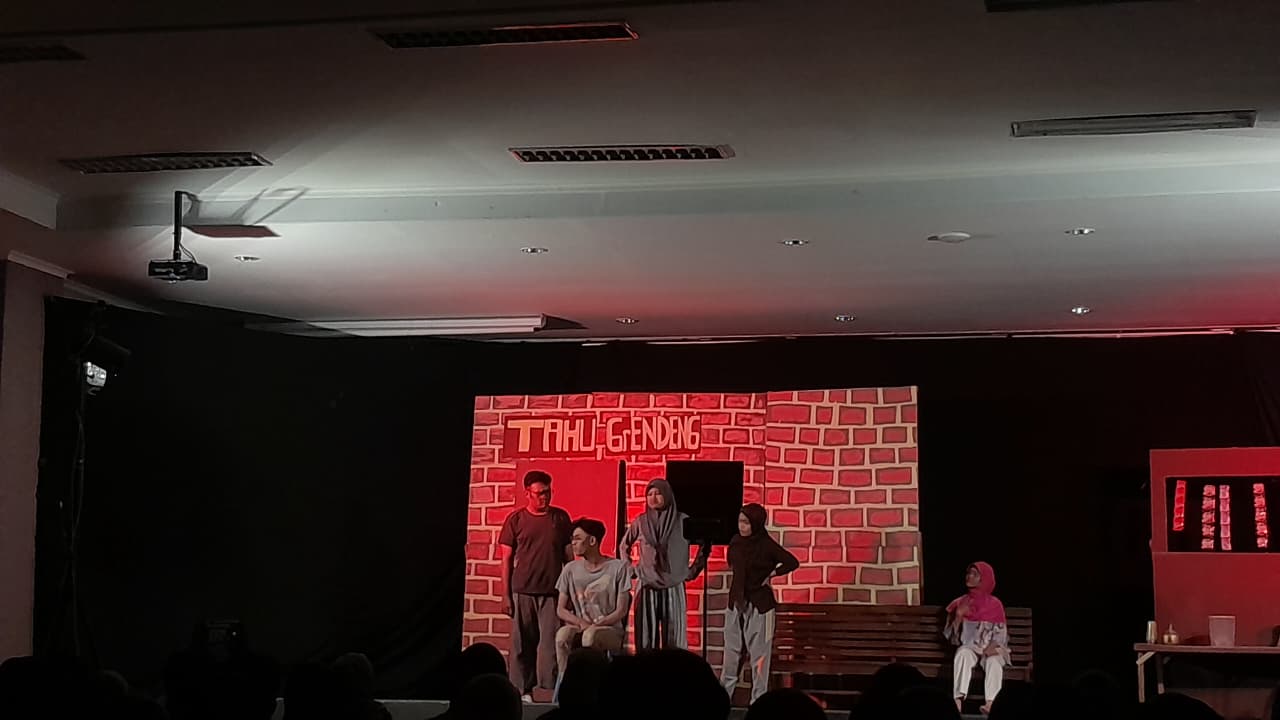

Lampu ruangan padam. Di bawah sorot cahaya temaram yang dramatis, set panggung berupa dinding bata kusam bertuliskan “Tahu Grendeng” dan bangku kayu reyot mulai terlihat. Penonton seolah dipindahkan paksa ke sudut jalan kumuh tempat cerita bermula.

Dokumen pribadi

Keheningan pagi di panggung seketika pecah berantakan. Mimpi indah Tejo, penjaga pabrik yang sedang tertidur pulas di bangku kayu, harus berakhir tragis. Seorang perempuan berbaju batik, Darmini, menyerbu masuk dengan suara melengking.

Teriakannya itu bak petir di siang bolong. Tejo sontak terlonjak kaget, matanya membelalak panik dengan nyawa yang belum terkumpul. Kedamaian pagi itu direnggut paksa, menegaskan bahwa di jalanan ini, bermalas-malasan adalah dosa besar.

Dokumen pribadi

Ketegangan mendadak cair menjadi komedi. Saat didesak pertanyaan serius oleh Darmini tentang rumor maling yang meresahkan warga, Tejo justru tak berkutik. Bukan karena takut, melainkan karena serangan mendadak di perutnya.

Wajah garangnya luntur berganti ringisan menahan mulas. “Malingnya… anu… aduh!” Tanpa sempat menjelaskan siapa pelakunya, Tejo lari terbirit-birit ke belakang panggung sembari memegangi bokong. Penonton dibuat terbahak melihat bagaimana isu kriminalitas yang genting harus kalah telak oleh panggilan alam.

Dokumen pribadi

Suasana kembali berubah drastis dengan kedatangan rombongan buruh pabrik “Tahu Grendeng”. Lapak pecel Simbok seketika ramai, bukan hanya oleh transaksi nasi sayur, tetapi juga pertukaran gosip hangat.

Seolah ingin melupakan beban target produksi, para buruh ini menggelar pesta dadakan. Mereka berjoget lepas, menertawakan nasib, dan merayakan kebersamaan. Tarian jenaka mereka sukses memancing gelak tawa penonton, menjadi simbol bahwa bagi rakyat kecil, bahagia itu sesederhana bisa tertawa bersama sebelum kembali bekerja.

Dokumen pribadi

Keceriaan itu surut seketika saat seorang pemuda berbaju abu-abu melangkah masuk. Ia asing, canggung, dan sendirian. Tatapan mata para buruh yang tadinya jenaka berubah menjadi selidik yang tajam.

Mereka duduk menjauh, menciptakan jarak yang nyata. Satu kata nyelekit terlontar: “Bau”. Si pemuda terisolasi di tengah keramaian, menjadi objek prasangka warga lokal bahkan sebelum ia sempat memperkenalkan diri.

Dokumen pribadi

Konflik memuncak saat sesi pembayaran. Si pemuda mengaku dompetnya tertinggal dan meminta utang, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Simbok. Panggung berubah menjadi sidang jalanan yang alot.

Para buruh menuntut jaminan tak masuk akal: celana panjang si pemuda. Perdebatan sengit terjadi karena permintaan yang dianggap merendahkan harga diri itu. Akhirnya, kompromi pahit diambil, bukan celana, melainkan baju yang harus dilepas paksa sebagai jaminan sepiring pecel.

Dokumen pribadi

Di tengah kemelut itu, hadir sosok Mbakyu berbaju merah yang memecah kerumunan. Meski sempat dihalangi para buruh yang masih emosi, ia bersikukuh menjadi penolong. Dengan tegas, uang Rp200.000 ia serahkan kepada Simbok untuk melunasi utang si pemuda, lalu melenggang pergi meninggalkan warga yang kebingungan.

Dokumen pribadi

Keramaian surut, menyisakan keheningan yang pedih. Pemuda itu kini terduduk lesu di bangku panjang, menggigil tanpa baju. Simbok mendekat dan mengalirlah cerita sedih tentang kemiskinan dan rindu keluarga yang membuat hati siapa pun terenyuh.

Namun, naskah ini menyimpan tamparan keras di akhir cerita. Di puncak rasa iba penonton, terkuaklah fakta sebenarnya pemuda berwajah polos yang baru saja dikasihani itu ternyata adalah si maling yang selama ini dicari. Sosok yang meresahkan warga justru ada di hadapan mereka, berlindung di balik topeng kepolosan. Sebuah ironi yang menyadarkan kita betapa mudahnya mata tertipu oleh wajah yang tampak tak berdosa.

Tragedi Simbok yang tertipu dua kali bukan sekadar komedi putar. Di balik kepolosan itu, tersimpan lapisan psikologis yang mendalam. Pemeran tokoh Simbok, Amelia, mengungkapkan bahwa kerentanan karakternya lahir dari rasa bersalah seorang ibu.

Sosok pemuda maling itu tanpa sadar membangkitkan ingatan Simbok akan anak kandungnya sendiri, seorang lelaki yang kini mendekam di penjara akibat kurangnya perhatian karena ibunya terlalu sibuk membanting tulang.

“Simbok itu umurnya sudah tua, lulusan SD, dan hidupnya keras. Dia gampang terbawa suasana dan tidak punya pendirian,” ujar Amelia. “Dia melihat pemuda itu dan teringat anaknya. Rasa iba itulah yang membuatnya terlena, padahal dia sudah pernah tertipu sebelumnya.”

Lebih jauh, pementasan ini menjadi kritik sosial yang tajam tentang pentingnya pendidikan dan kewaspadaan di tengah masyarakat kelas bawah yang rentan. Kebaikan hati tanpa logika di jalanan yang kejam, seringkali justru menjadi lubang kehancuran.

“Kita memang punya rasa empati ke setiap orang. Tetapi empati itu tidak harus semuanya kita berikan begitu saja. Kita harus tetap punya pendirian dan belajar dari pengalaman,” pungkas Amelia memberikan refleksi.

Pada akhirnya, “Matahari di Sebuah Jalan Kecil” bukan hanya soal menangkap maling. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah kita sendiri, tentang betapa mudahnya kita menghakimi, tetapi betapa mudahnya juga kita tertipu oleh topeng kesedihan.

Editor: Velen Candra Nadia