Purwokerto — Aula Bambang Lelono, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman, menyuguhkan suasana yang berbeda dari biasanya pada Kamis malam, 11 Desember 2025. Penonton memenuhi ruang pertunjukan untuk menyaksikan pagelaran teater Jagat Rasa, yang salah satu pementasannya menampilkan lakon Orang-Orang di Tikungan Jalan, adaptasi dari karya sastrawan besar Indonesia, W.S. Rendra.

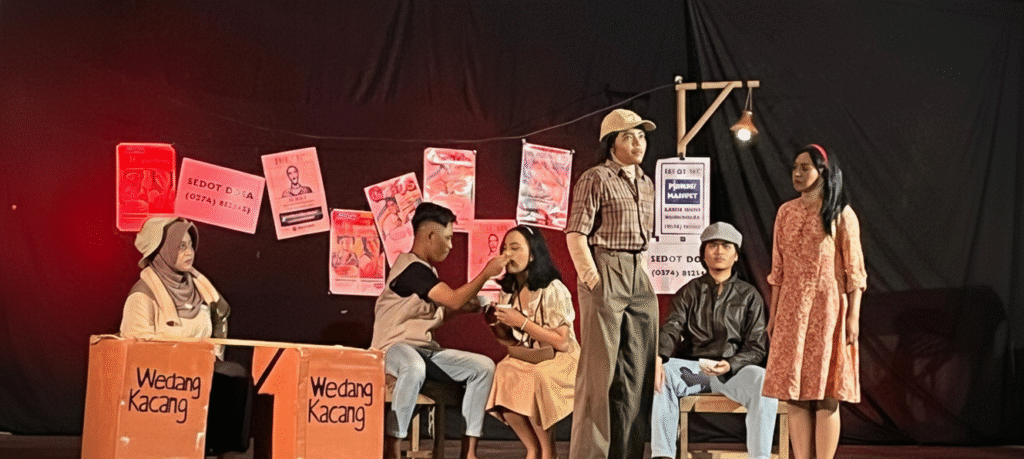

Para pemeran beradu ekspresi di sudut tikungan jalan, merepresentasikan konflik sosial dalam drama Orang-Orang di Tikungan Jalan. (Sumber: dokumentasi pribadi)

Sejak awal pertunjukan, penonton disuguhkan pada suasana panggung yang sederhana namun sarat makna. Sebuah lapak penjual wedang kacang, poster sedot dosa, lampu jalan yang menggantung temaram, serta dinding penuh selebaran menjadi latar utama. Tata panggung tersebut menghadirkan gambaran ruang hidup masyarakat kecil yang akrab dengan keterbatasan.

Dari ruang yang sunyi dan terbatas itu, cerita mulai bergerak. Penonton diperlihatkan sosok anak yang kerap menangis dan berteriak di pinggir jalan. Di mata orang-orang sekitarnya, ia dianggap tidak waras. Namun pementasan tidak berhenti pada label tersebut. Luka batin perlahan terkuak, berakar dari sosok ayah yang digambarkan sebagai pemabuk kini menjadi kenyataan pahit yang terlalu berat untuk diakui sang anak. Adegan ini membangun empati dan menegaskan bahwa perilaku yang dianggap menyimpang sering kali lahir dari luka yang tidak terlihat.

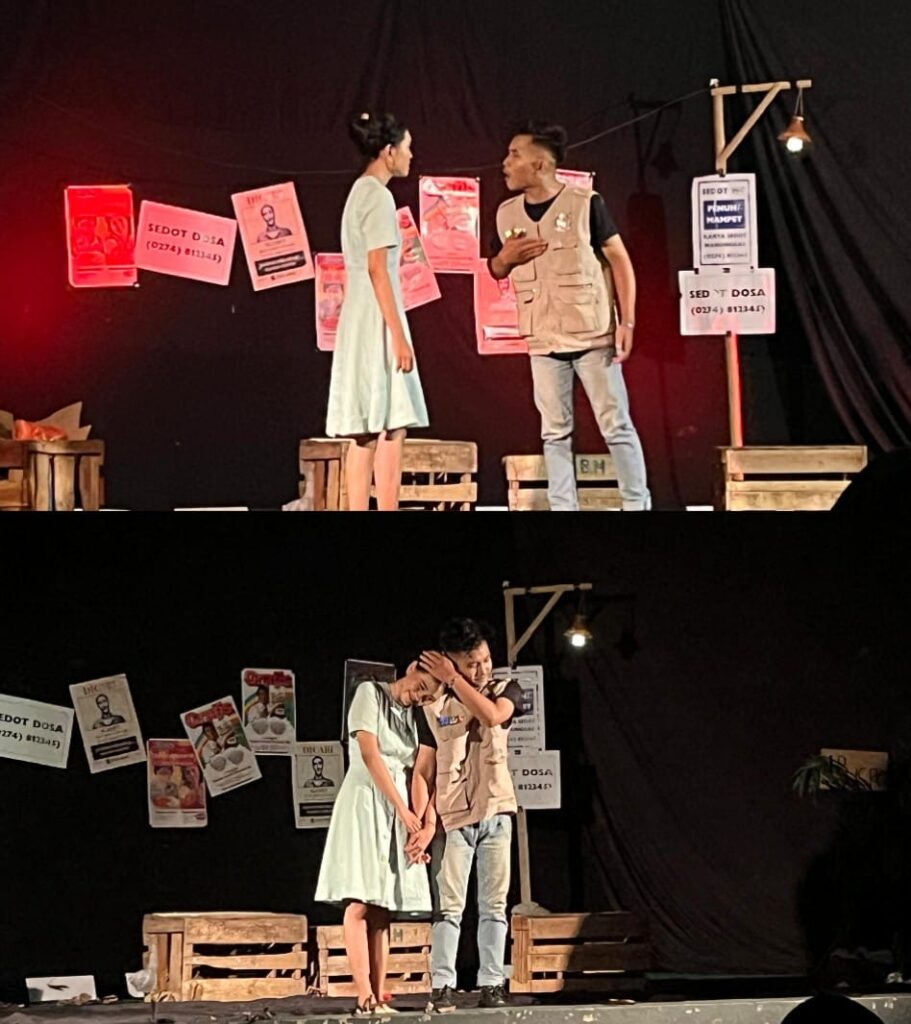

Adegan menyoroti luka batin seorang anak akibat perilaku ayah yang kerap mabuk. (Sumber: dokumentasi pribadi)

Setelah memperlihatkan luka dalam lingkup keluarga, cerita beralih pada relasi antarmanusia yang dibangun atas standar moral yang timpang. Salah satu konflik utama, tokoh laki-laki digambarkan memiliki pandangan moral yang kaku dan cenderung munafik. Ia menuntut kesucian perempuan, tanpa pernah mempertanyakan sikap dan tindakannya sendiri. Ketika merasa pasangannya tidak lagi sesuai dengan nilai yang ia pegang, ia memilih menjauh dan meninggalkannya. Dari sisi penonton, adegan ini memperlihatkan bagaimana moralitas kerap dijadikan alat untuk menghakimi, bukan untuk memahami.

Seiring perkembangan cerita, sikap tersebut perlahan berubah. Tanpa dialog panjang, perubahan ditunjukkan melalui gestur dan jarak tubuh di atas panggung. Tokoh laki-laki kembali mendekat tanpa nada tuntutan, menandai runtuhnya sikap menghakimi yang sebelumnya ia pegang. Perubahan ini tidak hadir sebagai pengakuan verbal, melainkan sebagai bahasa tubuh yang berbicara lebih jujur.

Di sisi lain, tokoh perempuan hadir sebagai gambaran manusia yang terjebak dalam standar yang tidak pernah ia tetapkan sendiri. Ia diposisikan sebagai pihak yang selalu salah, hingga memandang dirinya sebagai sosok yang tidak layak. Sikap tubuh yang tertunduk dan ekspresi ragu memperlihatkan beban stigma yang terus ia tanggung. Pada satu momen, tokoh laki-laki berdiri di sisinya dan menyentuh kepalanya. Adegan tersebut dibaca sebagai simbol penerimaan dan kebersamaan bukan akhir bahagia yang mutlak, melainkan upaya dua individu untuk bertahan bersama di tengah luka sosial yang membentuk kehidupan mereka.

Adegan menandai runtuhnya sikap menghakimi melalui gestur penerimaan antara dua tokoh. (Sumber: dokumentasi pribadi)

Momen kebersamaan itu tidak berdiri sendiri. Di sekeliling mereka, tokoh-tokoh lain tetap bergerak dengan luka masing-masing. Tikungan jalan kembali dipenuhi suara-suara yang saling bertabrakan yaitu keluhan, harapan, dan kemarahan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ruang sempit tersebut menjadi simbol pertemuan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, stigma moral, patah hati, dan penantian yang tak pasti.

Dari sudut pandang penonton, kekuatan pementasan ini terletak pada keberaniannya untuk tidak menawarkan penyelesaian yang manis. Tidak ada klimaks yang menghapus penderitaan, tidak pula perubahan drastis yang mengubah nasib para tokoh. Pilihan ini sejalan dengan semangat karya W.S. Rendra yang menempatkan teater sebagai cermin realitas sosial, bukan sebagai ruang pelarian.

Ketika lampu panggung perlahan meredup, para tokoh tetap berada di tikungan jalan yang sama. Bagi penonton, lakon Orang-Orang di Tikungan Jalan meninggalkan kesadaran bahwa persoalan moral, kemiskinan, dan luka batin tidak selalu memiliki jalan keluar yang jelas. Melalui pagelaran Jagat Rasa, karya W.S. Rendra kembali dihidupkan sebagai pengingat bahwa di sudut-sudut kehidupan, selalu ada manusia yang bertahan dengan luka yang jarang diperbincangkan.

Editor: Mutiara Happy Nurhanifah